歯周病とは

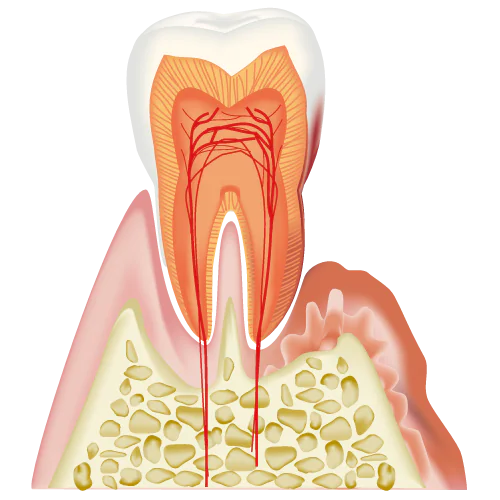

歯周病は歯周組織が歯垢(プラーク)に含まれている歯周病菌に感染し、歯肉の腫れや出血、最終的には歯の喪失につながる疾患です。初期段階では自覚症状がほとんどないため、多くの人が気づいていません。しかし、成人の約8割が歯周病にかかっているとされ、日本人にとって最も一般的な歯の喪失原因の一つです。

歯周病は歯周組織が歯垢(プラーク)に含まれている歯周病菌に感染し、歯肉の腫れや出血、最終的には歯の喪失につながる疾患です。初期段階では自覚症状がほとんどないため、多くの人が気づいていません。しかし、成人の約8割が歯周病にかかっているとされ、日本人にとって最も一般的な歯の喪失原因の一つです。

歯周病とは異なりますが、「歯槽膿漏」という言葉も存在します。ただし、歯槽膿漏は歯周組織からの膿の排出を指すものであり、厳密には歯周病の一症状です。近年では歯周病がより一般的な表現となり、歯槽膿漏の言葉はあまり使われなくなっています。

歯周病は、早期発見と適切な治療が重要であり、予防と定期的な歯科検診が歯の健康維持に欠かせません。

四日市市の日永しばた歯科では、歯周病の予防から、歯周外科治療、歯周組織再生療法など進行の進んだ重度の歯周病まで対応しております。

歯周病の原因

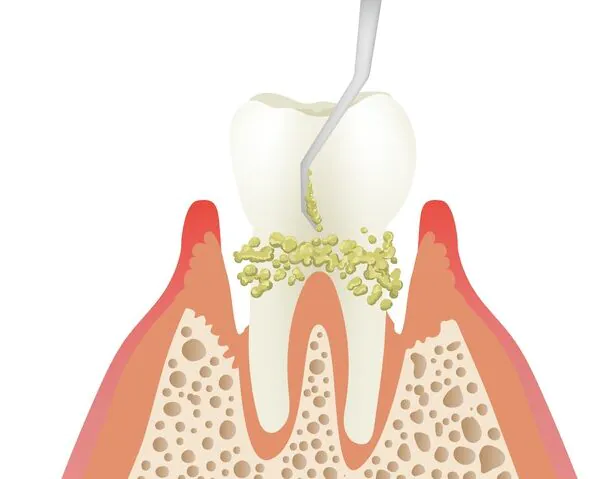

歯周病の主な原因はプラークと呼ばれる歯垢です。プラークは歯と歯ぐきの間に形成され、乳白色の粘性のある物で、中には歯周病やむし歯の原因となる細菌が集まっています。

1mgのプラークには約10億もの細菌が含まれているとされています。時間の経過とともに、プラークはバイオフィルムとして強固な集合体へと変化します。

このバイオフィルムは唾液の殺菌作用を避け、歯周病やむし歯の進行を促進します。歯垢の効果的な予防と管理は、歯科衛生の基本であり、日常的な歯磨きや定期的な歯科検診が重要です。

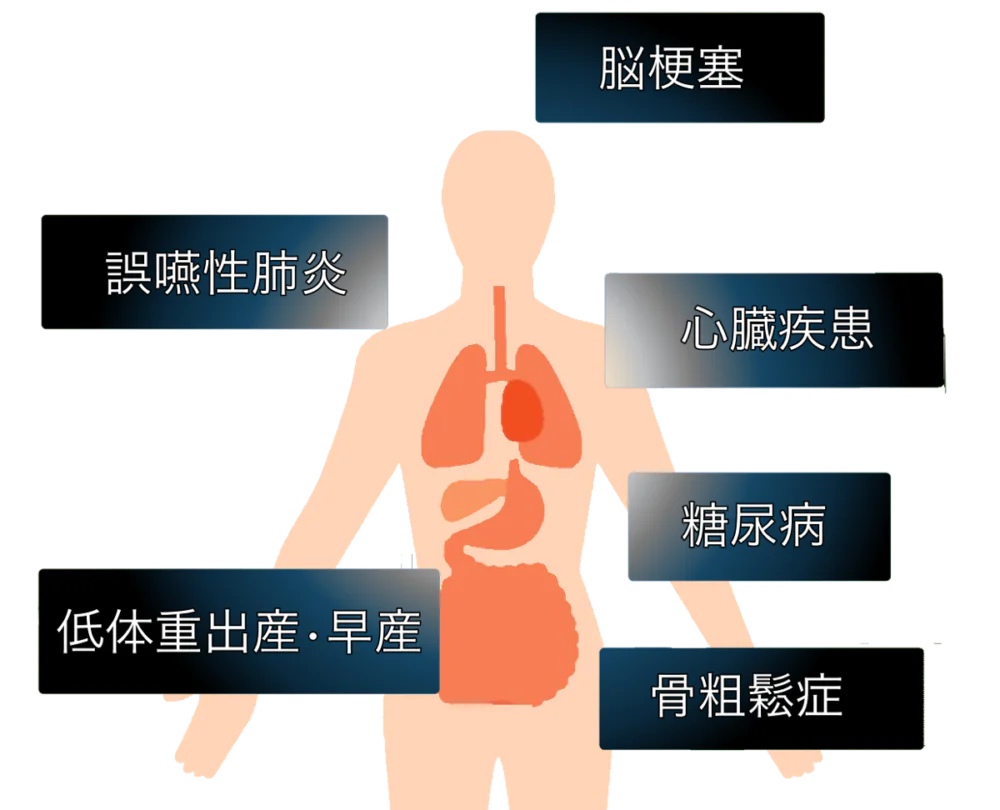

歯周病が全身に及ぼす影響

歯周病が進行すると、歯肉が炎症を起こし、その際に侵入した細菌や産生された有害物質が血液中に流れ込みます。これらの細菌や物質は血管内に侵入し、全身の各器官に広がります。歯周病は慢性疾患であり、歯周組織での炎症が持続的に細菌と有害物質の産生を引き起こし、それが継続的に全身に波及します。

この結果、歯周病は全身に対して様々な影響を及ぼす可能性があります。現在では、歯周病が血管系の病気(動脈硬化)、心臓疾患、脳梗塞、脳卒中、糖尿病や腎臓病、関節リュウマチ、呼吸器疾患、早期低体重児の出産などに関連していると考えられています。

当院の歯周病治療の特徴

可能な限り歯を残す「重度の歯周病」にも対応

当院は、開院以来数多くの歯周病治療を手がけており、重症のケースにも対応可能です。

当院は、開院以来数多くの歯周病治療を手がけており、重症のケースにも対応可能です。

「歯周外科治療」や「歯周組織再生療法」などの高度な治療においても、専門的な知識と確かな技術を備えた歯科医師が対応しております。通院中で歯周病が改善しない場合や歯を抜く必要があると言われた方も、どうぞお気軽にご相談ください。

レーザー治療を用いた負担の少ない治療

当院では歯周病治療においてEr:Yagレーザーを効果的に活用しています。水によく吸収される性質があり、発熱が最小限に抑えられるため、痛みが軽減されます。同時に、患部に水を噴霧して冷却しながら治療することで、安全性が向上します。

当院では歯周病治療においてEr:Yagレーザーを効果的に活用しています。水によく吸収される性質があり、発熱が最小限に抑えられるため、痛みが軽減されます。同時に、患部に水を噴霧して冷却しながら治療することで、安全性が向上します。

Er:Yagレーザーは、歯周病治療以外にも歯根端切除、口内炎治療、歯茎整形など幅広い治療で使用されています。

Er:Yagレーザーの歯周病への効果としては以下が挙げられます。

歯周ポケットの深部の歯石を除去

少ない痛みで歯周ポケットの奥深くに付着した歯石を効果的に取り除けます。

歯周ポケットの殺菌

レーザーの殺菌効果により、歯周ポケット内を殺菌し、治癒を促進できます。

バイオフィルムを除去

歯周ポケット内のバイオフィルムを効果的に取り除くことが可能です。

歯周病のチェック

歯周病は自覚しにくい病気です。通常、出血や口臭、口内の不快感など異常を感じてから歯周病と気付くことが多いです。以下の症状が1つでも当てはまる場合は、早めに歯科医師の診察を受けることが重要です。

- 歯茎から出血、膿がでる

- 口臭の気になる

- 口内がネバつく感覚がある

- 歯茎の腫れやブヨブヨ感

- 食べ物が歯と歯の間に挟まりやすい

- 歯がグラグラする

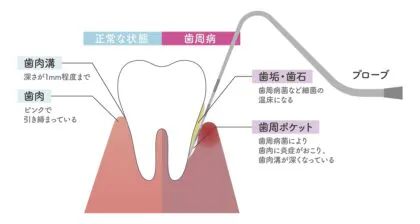

歯周病の進行

歯肉炎

歯肉炎は、歯肉のみが炎症を起こしており、歯根膜や歯槽骨はまだ破壊されていない状態です。歯ぐきが暗赤色で腫れ、歯磨きや食事時に出血しやすくなります。

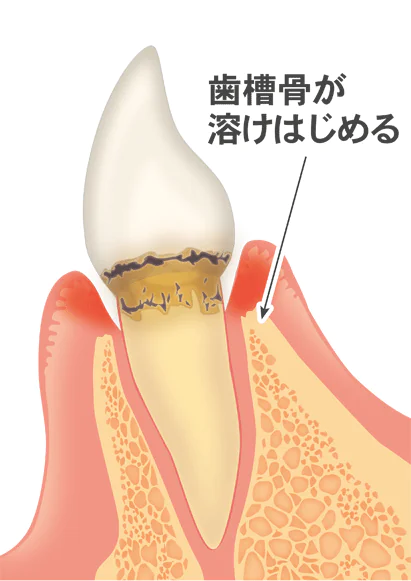

軽度歯周病

軽度歯周病では、歯槽骨が歯根の長さの3分の1まで消失しています。歯ぐきの炎症が進行し、歯周ポケットができ、歯槽骨が溶け始めます。

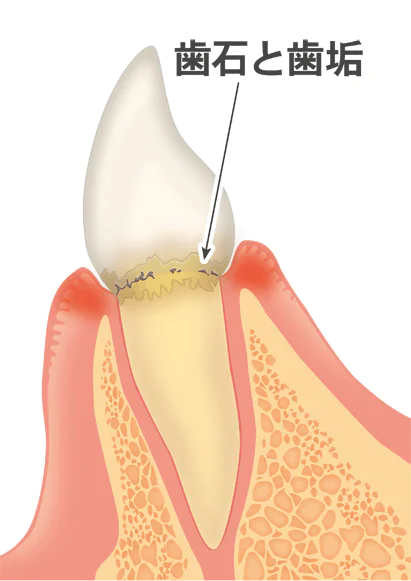

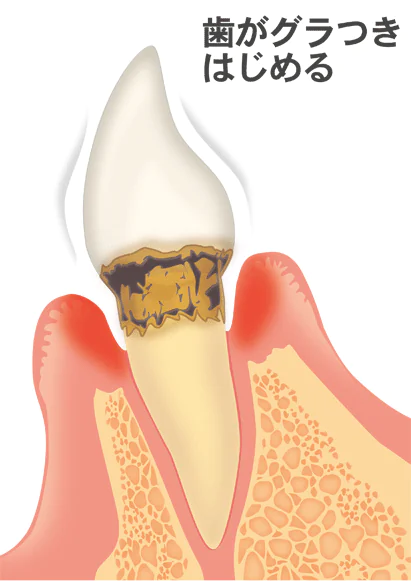

中度歯周病

中度歯周病では、歯槽骨が歯根の長さの3分の1~2分の1まで消失しています。炎症が悪化し、歯根部が露出し、歯に冷たいものや熱いものがしみます。歯石が付着し、口臭もひどくなります。

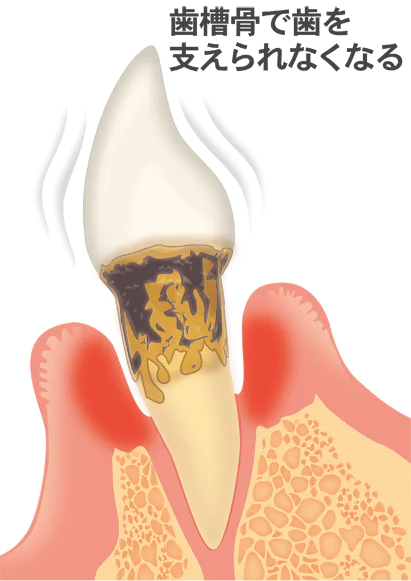

重度歯周病

重度歯周病では、歯槽骨の大きな破壊が見られ、歯根はほとんど支えられず、歯が大きく動揺します。

食事が難しくなり、歯を抜く必要が生じ、入れ歯やインプラント治療も難しくなります。当院では、歯周外科治療や歯周組織再生療法などを行い、なるべく歯を残す治療を行います。

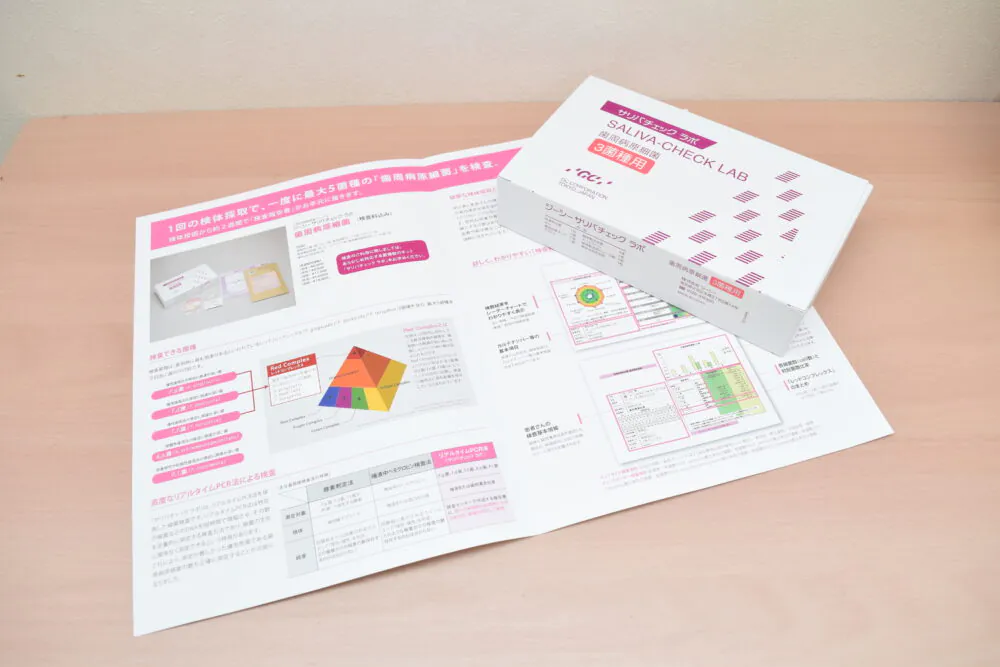

歯周細菌検査

位相差顕微鏡を用いた口腔内の細菌検査は、歯周病の進行を抑制し、再発を減少させるための効果的な手段です。口腔内には約500~700種類の細菌が生息しており、これらの細菌の種類や数、活動性を位相差顕微鏡で観察することができます。歯に付着したプラークを採取し、位相差顕微鏡にセットして高倍率で観察します。歯周病菌の存在を確認し、治療の方針を立てることが可能です。検査は約10分で終わり、即座に診断が可能です。

位相差顕微鏡を用いた口腔内の細菌検査は、歯周病の進行を抑制し、再発を減少させるための効果的な手段です。口腔内には約500~700種類の細菌が生息しており、これらの細菌の種類や数、活動性を位相差顕微鏡で観察することができます。歯に付着したプラークを採取し、位相差顕微鏡にセットして高倍率で観察します。歯周病菌の存在を確認し、治療の方針を立てることが可能です。検査は約10分で終わり、即座に診断が可能です。

歯周基本治療

歯周基本治療は、歯周病の原因因子やリスクファクターを取り除き、歯周組織の炎症を改善し、その後の歯周治療の効果を向上させるための基本的な治療法です。

この治療には、プラークコントロール、スケーリング、ルートプレーニング、プラークリテンションファクターの除去、咬合調整、暫間固定、抜歯などが含まれます。

歯周基本治療は、全ての歯周病患者様に対して適用され、歯肉炎や軽度歯周炎の場合には、これだけで治癒が期待できることがあります。

TBI(ブラッシング指導)

歯周病治療において特に重要なのは、プラークコントロールです。治療の成功には、患者様ご自身が日頃の歯磨きによるプラークコントロールをしっかりと行うことが不可欠です。歯並びや磨き残しのクセは患者様によって異なるため、それぞれの方に合わせた指導を行います。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助的な道具の使い方もていねいに指導します。セルフケアが上達すれば予防効率が大きく向上します。

歯周病治療において特に重要なのは、プラークコントロールです。治療の成功には、患者様ご自身が日頃の歯磨きによるプラークコントロールをしっかりと行うことが不可欠です。歯並びや磨き残しのクセは患者様によって異なるため、それぞれの方に合わせた指導を行います。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助的な道具の使い方もていねいに指導します。セルフケアが上達すれば予防効率が大きく向上します。

スケーリング

超音波や手用のスケーラーを用いて、歯石やプラークを除去し、歯周ポケット内を清掃する手法です。特に軽度から中等度の歯周炎に対する一般的な治療法です。

超音波や手用のスケーラーを用いて、歯石やプラークを除去し、歯周ポケット内を清掃する手法です。特に軽度から中等度の歯周炎に対する一般的な治療法です。

歯周外科治療

歯周外科治療は、中度以上または重度の歯周病が進行した場合に実施される外科的な処置です。

歯肉整形切除術

歯肉の盛り上がりが原因でプラークが付着しやすい状態にある場合、歯肉を整形することが一つの解決策です。歯肉の整形によって、プラークが歯肉に付着しにくくなります。これにより、ブラッシング時の磨き残しを減少させ、治療の進行を円滑にし、歯周病の予防にもつながります。

before

after

| 来院時の主訴 | 笑った時に歯ぐきが見えるのが気になる |

|---|---|

| 医院の治療選択 | 歯肉整形切除術 |

| 来院期間 | 1ヶ月 |

| 治療費用総額 | ¥50,000円(税込¥55,000) |

| リスクと副作用 | 術後の疼痛・出血・腫脹 |

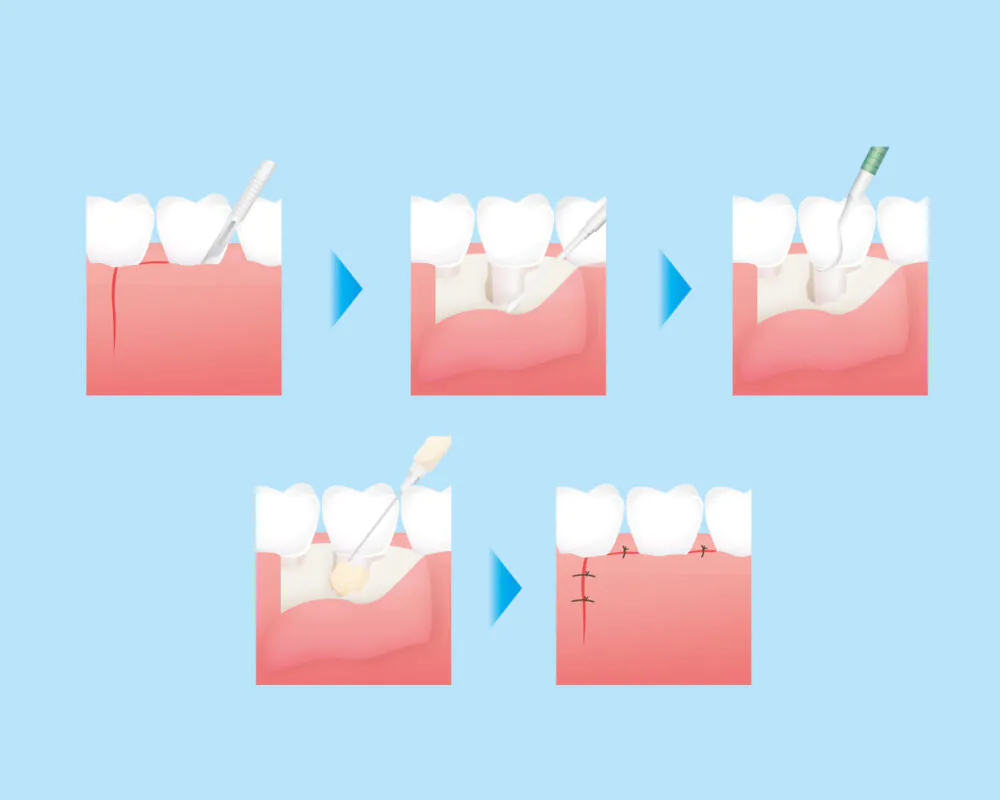

フラップ手術

フラップ手術は、深刻な歯周ポケットが存在する場合に実施されます。この手術では、歯肉を切開し、歯周ポケットの奥深くに蓄積した歯石を取り除きます。目視で歯石を確認でき、徹底的な清掃が可能となります。また、感染している歯肉を取り除くなどの処置を行います。

フラップ手術は、深刻な歯周ポケットが存在する場合に実施されます。この手術では、歯肉を切開し、歯周ポケットの奥深くに蓄積した歯石を取り除きます。目視で歯石を確認でき、徹底的な清掃が可能となります。また、感染している歯肉を取り除くなどの処置を行います。

歯肉弁根尖側移動術(APF手術)

歯肉を剥離し歯根面を清掃します。ポケットの底面まで歯肉をずらして確実に取り除くため、フラップ手術よりも切除量が増え、歯が長く見えるようになる可能性があります。通常は神経のない被せの歯に対して実施します。

before

after

| 来院時の主訴 | 前歯の被せをやりかえたい |

|---|---|

| 医院の治療選択 | 上顎は歯周外科を含めた歯周病治療 下顎はインプラントオーバーデンチャー |

| 来院期間 | 8ヶ月 |

| 治療費用総額 | 上顎は歯周外科(APF)¥160,000(税込¥176,000) 下顎はインプラント ¥670,000(税込¥737,000) |

| リスクと副作用 | 術後の疼痛・出血・腫脹 |

歯周病により失った歯ぐきを移植・再生する治療

遊離歯肉移植術(FGG)

歯周病によって失われた歯ぐきを補う治療法の一つが「遊離歯肉移植術(FGG)」です。この治療では、上あごの裏の歯肉を採取し、欠損した歯ぐきに移植してボリュームや高さを回復させます。適用される症例には、歯ぐきが下がってきた、根面が露出してしみる、歯が長く見えるなどがあります。

結合組織移植術(CTG)

結合組織移植術は、主に上あごの奥歯の内側から歯茎を取り出し、歯茎が下がっている箇所に移植する治療法です。痩せてしまった歯茎を補うことで審美性が向上します。歯茎の退縮が広範で、自身の口腔内からの移植が難しい場合は、皮膚の移植材(無細胞性皮膚基質)を使用することもあります。

症例1

before

after

| 来院時の主訴 | 歯茎が下がってるのが気になる |

|---|---|

| 医院の治療選択 | 結合組織移植 |

| 来院期間 | 経過観察を含めて6ヶ月 |

| 治療費用総額 | ¥50,000(税込¥55,000) |

| リスクと副作用 | 術後の出血・青あざ・疼痛 |

症例2

before

after

| 来院時の主訴 | 歯茎が下がってるのが気になる |

|---|---|

| 医院の治療選択 | 結合組織移植 |

| 来院期間 | 経過観察を含めて6ヶ月 |

| 治療費用総額 | ¥50,000(税込¥55,000) |

| リスクと副作用 | 術後の出血・青あざ・疼痛 |

症例3

before

after

| 来院時の主訴 | 歯茎が下がってるのが気になる |

|---|---|

| 医院の治療選択 | 結合組織移植 |

| 来院期間 | 経過観察を含めて6ヶ月 |

| 治療費用総額 | ¥50,000(税込¥55,000) |

| リスクと副作用 | 術後の出血・青あざ・疼痛 |

症例4

before

after

| 来院時の主訴 | 歯茎が下がっているのが気になる |

|---|---|

| 医院の治療選択 | 結合組織移植 |

| 来院期間 | 経過観察を含めて6ヶ月 |

| 治療費用総額 | ¥50,000(税込¥55,000) |

| リスクと副作用 | 術後の出血・青あざ・疼痛 |

症例5

before

after

| 来院時の主訴 |

歯茎が下がっているのが気になる |

|---|---|

| 医院の治療選択 |

結合組織移植 |

| 来院期間 | 経過観察を含めて6ヶ月 |

| 治療費用総額 | ¥50,000(税込¥55,000) |

| リスクと副作用 | 術後の出血・青あざ・疼痛 |

歯周組織再生療法

歯周組織再生療法は、歯周病によって損なわれた歯を支える組織を回復する治療法です。この治療では、喪失した組織を再生させるために必要なスペースを確保し、骨の欠損部に再生を促進する特定の薬剤を使用します。これにより、歯周病による組織の損失を最小限にとどめ、健康な歯周環境の再生が期待されます。

エムドゲイン・リグロスによる歯周組織の再生

エムドゲインとリグロスはゲル状の薬剤を歯周組織の再生が必要な部分に注入し、再生スペースを確保します。この薬剤のみを使用して歯周組織を再生させることもありますが、自身の骨や血液、吸収性膜と併用して歯周組織を再生させる場合もあります。治療後、一定期間でゲルは体内に吸収されるため、除去が不要です。

エムドゲインとリグロスはゲル状の薬剤を歯周組織の再生が必要な部分に注入し、再生スペースを確保します。この薬剤のみを使用して歯周組織を再生させることもありますが、自身の骨や血液、吸収性膜と併用して歯周組織を再生させる場合もあります。治療後、一定期間でゲルは体内に吸収されるため、除去が不要です。

エムドゲイン

エムドゲインは、エナメル質成長因子を主成分とするバイオマテリアルで、歯周組織の再生を促進します。歯周病によって損傷した組織を修復し、健康な状態に回復させる効果が期待されます。また、エムドゲインは自然な治癒力を活用するため、副作用のリスクが低いとされています。

エムドゲインは、エナメル質成長因子を主成分とするバイオマテリアルで、歯周組織の再生を促進します。歯周病によって損傷した組織を修復し、健康な状態に回復させる効果が期待されます。また、エムドゲインは自然な治癒力を活用するため、副作用のリスクが低いとされています。

リグロス

リグロスは、歯周組織再生のためのバイオマテリアルで、天然由来の成分を含んでいます。リグロスは歯周病によって損傷した組織を修復し、再生を促進する効果があります。さらに、リグロスは抗菌作用も備えており、歯周病の原因となる細菌の増殖を抑制する効果もあります。

リグロスは、歯周組織再生のためのバイオマテリアルで、天然由来の成分を含んでいます。リグロスは歯周病によって損傷した組織を修復し、再生を促進する効果があります。さらに、リグロスは抗菌作用も備えており、歯周病の原因となる細菌の増殖を抑制する効果もあります。

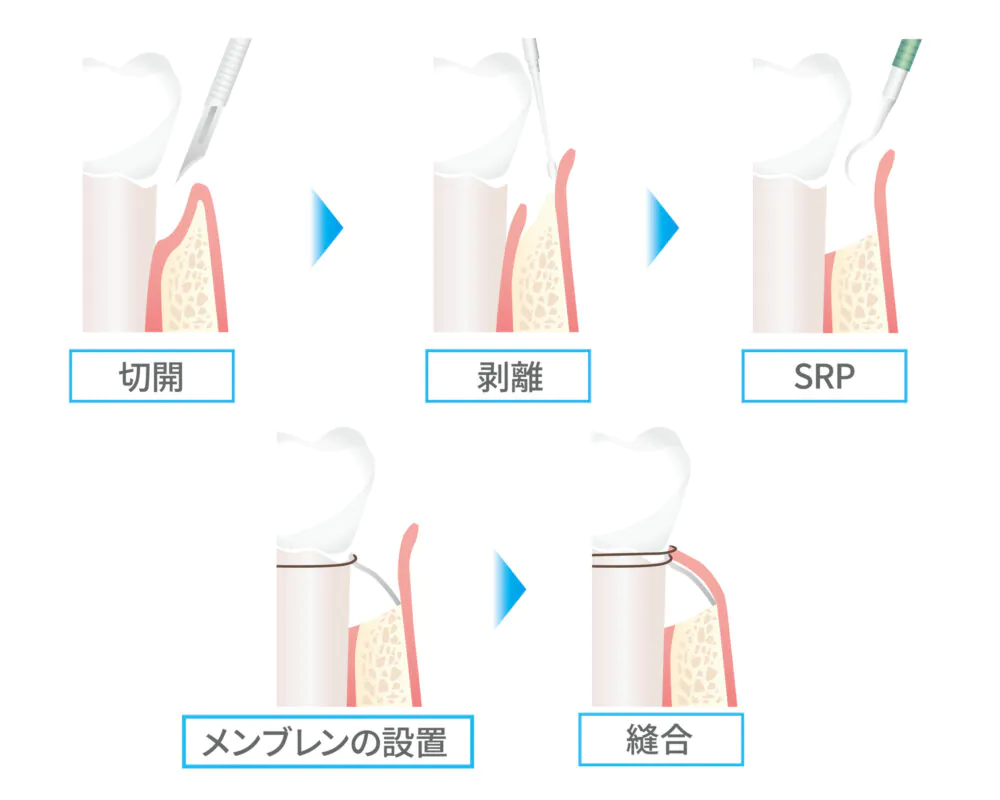

GTR法

歯ぐきを切開し、失われた骨部位に吸収性膜(メンブレン)を設置する治療です。

歯ぐきを切開し、失われた骨部位に吸収性膜(メンブレン)を設置する治療です。

この特殊な膜は、欠損した部位に血液をため、歯周組織の回復を促進します。以前は吸収しない膜を使用していましたが、現在は吸収性の膜を採用することで処置回数が減り、患者様の負担も軽減されています。

骨移植

自家骨移植は、自身の口腔内から骨と血液を取り出し、歯周病によって損失した骨組織が欠損している部分に移植する治療法です。自身の組織を用いることで、拒否反応のリスクを大きく軽減できます。